久しぶりの更新です。本編最終回になります。

文化譜の読み方です。文化譜とは三味線の記譜法の一種でツボ(勘所)を数字で表した譜面です。ギター経験者であればTAB譜をご存知と思いますが、まさにそれの三味線版です。

ツボ(勘所)については以前の記事を参考にしてください。

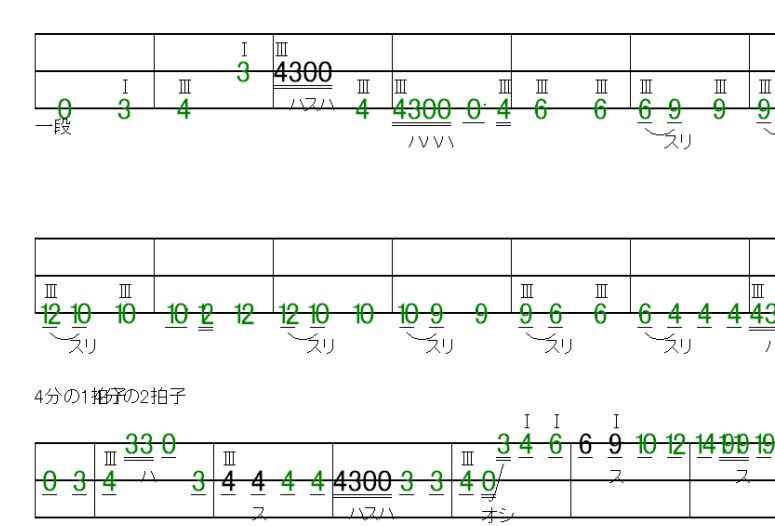

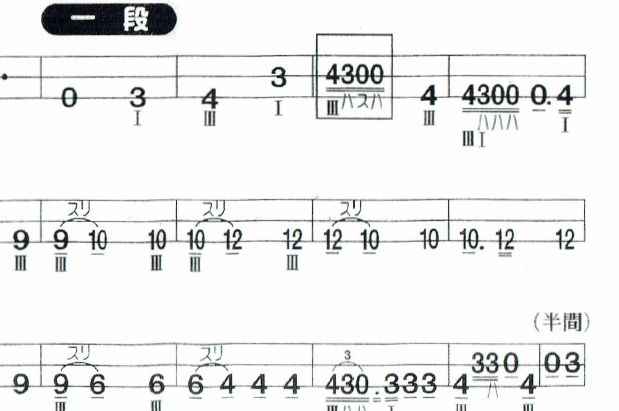

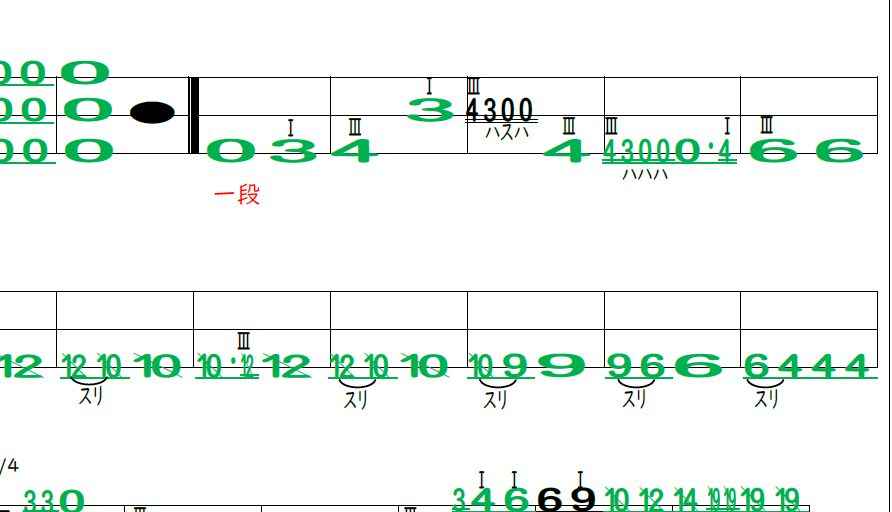

まずは以前に紹介しました『和楽器用楽譜作成・変換ソフト 和楽一筋』(じょんからドットネット様)で作成、印刷した文化譜を見てください。

三本の横線はそれぞれ糸に相当します。下から『1の糸』になります。

そして数字がツボ(勘所)、上の譜面には無いですが●は休符です。

数字の下線は音の長さ 線なし=4分音符(1拍) 1本線=8分音符(1/2拍) 2本線=16分音符(1/4拍)です。

数字の上のローマ数字は運指 Ⅰ=人差し指 Ⅱ=中指 Ⅲ=人差し指になります。

その他の記号は奏法になり、以下のとおりです。(それぞれの奏法については後ほど『実践編』でご紹介したいと思います。)

ス=すくい…アップピッキング的な奏法

ハ=はじき…プリングオフみたいだけど三味線特有の奏法

ウ=うち…ハンマリング的な奏法

オシ=押し撥 スウィープピッキングみたいだけど三味線特有の奏法

※流派に寄っては滑り撥とも言う

スリ=すり…スライド

基本的にはこんな感じでしょうか?縦線の小節区切りなどは五線譜同様です。

他にビブラート系奏法『ユリ』『ゆすり』、ミュート系奏法『音澄み』などは特に譜面上には表現されません。同様に『間』も表現されないことが殆どです。

民謡は4分の2拍子で記譜される事が多いですが半間など所々4分の1拍子で区切られたりします。前出の『間』も表現しようとするとかなり譜割りが複雑になります。

『和楽一筋』の譜面では更に『後撥』『前撥』の区別を色で表現しています。緑色が『後撥』です。

同様に藤秋会 加藤訓先生の譜面は『前撥』を四角で囲って表現されています。多分、文化譜上で『後撥』『前撥』の区別を最初にされたと思われます。今のようにカラー印刷・コピーがない時代のアイデアですね。

澤田勝邦先生の譜面はTAB譜により近い表現です。非常にわかりやすいので参考にさせていただきたいです。さすがはギター経験者!

採譜する方も様々な工夫をされています。ちなみに私は今の所『和楽一筋』をほぼパクっています。

最後に文化譜に関するご紹介

文化譜を入手したい!→小山貢山先生の『獅子道』

文化譜を入手したい!→ 新潟県在住 のぶやま先生の『のぶやまブログ』

文化譜を作りたい!→たにし先生の『和楽器用楽譜作成・変換ソフト 和楽一筋』(じょんからドットネット)

文化譜を作りたい!→ 廣瀬淡輔先生の『Bone’sフリーソフト 三味線譜テンプレート』

次回からは基本奏法編です。

コメント