その他(津軽三味線)

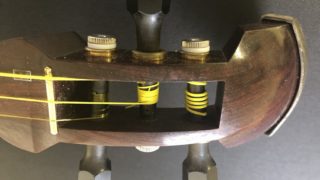

その他(津軽三味線) 津軽三味線 2号機改造

1号機『風神』を修理したいので、オークションで購入しておいた三味線から状態が良いものを改造して2号機製作します。

その他(津軽三味線)

その他(津軽三味線)  津軽三味線

津軽三味線  津軽三味線

津軽三味線  その他(津軽三味線)

その他(津軽三味線)  その他(津軽三味線)

その他(津軽三味線)  三味線本体

三味線本体  三味線小物

三味線小物  津軽三味線

津軽三味線  津軽三味線

津軽三味線  津軽三味線

津軽三味線